徐悲鸿的书法以行书为主,兼擅隶书等多种书体,是冶碑帖于一炉的书法大家。但他的书名被画名所掩,人们在欣赏他的绘画时,往往忽略了他的书法。并且,少为人知的是,徐悲鸿在书法理论方面也有很多真知灼见,这体现在他题写于自己收藏的一些历代书法作品的跋文中。

徐悲鸿纪念馆保存有其收藏的明清书法名家的作品70余件,其中包括文徵明、王铎、傅山、倪元璐、包世臣、杨守敬等书法大家的作品。徐悲鸿观赏之余,在一些作品的空白处写下了跋文。这些跋文,对于研究徐悲鸿书法艺术的理念与实践,具有很高的价值。

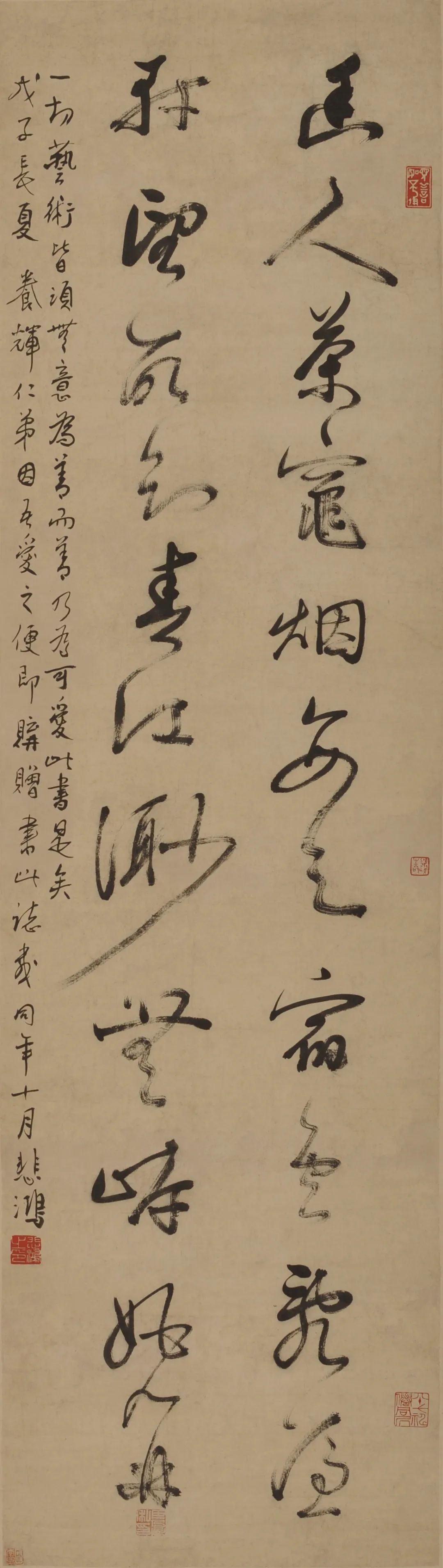

【清】姚鼐 行草书 左侧为徐悲鸿题跋

徐悲鸿对于前人的书法有自己的品评标准,他看重的是一幅书法作品的精神气质,而不注重作者的名头。比如1948年他在一幅清代姚鼐行草书上题写道,“一切艺术皆须无意为善而善乃为可爱,此书是矣”,并加盖了“悲鸿生命”“见善如不及”“八十七神仙同居”等多枚印章,显示了他对这幅作品的由衷喜爱,虽然这不是一幅书法名家的作品。

徐悲鸿从儿时起学习传统法帖,青年以后受清代中后期碑学开始兴盛的影响,又致力于碑学的探索,故而他对于碑与帖都有深入的研究。

积玉桥刻字(局部)

徐悲鸿的学生、清华美术学院教授叶喆民回忆,徐悲鸿十分喜爱六朝“全椒积玉桥刻字”,他曾在自己收藏的这一刻石的拓本上题写跋文:“天下有简单之事,而为愚人制成复杂,愈久愈失去益远者,中国书法其一端也。中国书法造端象形,与画同源,故有美观。演进而简,其性不失。厥后变成抽象之体,遂有如音乐之美。点画使转,几同金石铿锵。人同此心,会心千古。抒情悉达,不减晤谈。故贤者乐此不疲,责学成课,自童而老不倦。嗜者耽玩,至废寝食。自汉末迄今几两千年,耗人精神不可胜数。昔为中国独有,东传日本,亦多成癖,变本加厉,其道大昌。倘其中无物,何能迷惑千百年‘上智下愚’,如此其久且远哉?顾初民刊甲骨,已多劲气,北魏拙工勒石,弥见天真。至美之寄,往往不必详加考虑,多方策划,妙造自然,忘其形迹。反之,自小涂鸦,至于白首,吾见甚众,而悉无所成也。古称‘业精于勤’,焉有结果相反,若此刺谬哉?无他,一言以蔽之,未明其道故也。其道维何?曰,书之美在德,在情,惟形用以达德。形者,疏密,粗细,长短,而以使转宣其情。如语言之有名词、动词而外,有副词、接词,于是语意乃备。古人并无‘笔’,更无今日之所谓‘法’。”

这段论述,体现了徐悲鸿对书法的精辟见解,从书法艺术的起源、审美、流变、影响乃至研习之道,寥寥数语,言简意赅,胜过无数长篇大论。其中,徐悲鸿认为书法之美,首先在于书写者品德修养和内心情感之美,一件书法作品是书写者道德修养和真情实感的自然流露,这就是书法的“德”和“情”。而“书法”的笔画、字形、结体等的谋划,“提按”“使转”的运用,应该是为“德”和“情”的表达而服务的,并且真正好的书法作品应该是令人“忘其形迹”的。书法创作若仅是一味追求“笔法、墨法”等形式,则完全是舍本逐末,不能创作出好的作品。

徐悲鸿的书法曾受康有为的影响,习魏碑,后习汉隶及大小篆,乃至甲骨文等多种书体,最后形成了他书法的个人风格。但在徐悲鸿的收藏中,康有为的字并不多,仅有两三幅,而明末清初王铎的作品却有九件,有草书也有行书。可以想见,徐悲鸿对王铎的书法是十分喜爱的,这从他“跋包世臣《抒怀诗卷》”中也可以看出。

他在这篇跋文中写道:“古人作书,俱极意经营,不稍苟且,方其炉火纯青,自然游行自在,但传世之物,必尽心力为之,不恃工力,如阁帖所传,简札而已,精工如此。后人肆志放荡,负其才气,以为嘻笑怒骂皆成文章,于是书法趋向浮薄浅近,不复足观,实宋人启之,而以米元章为甚。三百年来,八大为能简练,而王铎克当雄肆,洵足远继山阴,雁行欧李,然亦未能如完白先生之博大精深也。包慎伯志有余而力不济,闻道于完白,好矜才使气,自护其短,其传完白疏密布白之法,实书道之蕴秘,若《艺舟双楫》所载之执笔法,则教人陷入五里雾中,且言之津津,是坠入魔道不自知也。此卷在慎翁可谓精要,其矫健纵横,独创一格,有足多者。”

徐悲鸿认为,古代书法家在书写时是非常讲究的,要兼顾到字体的法度和通篇的气韵,并且只有练习到一定程度,才可以真正做到挥写自如、“游行自在”。而宋代以来,很多人却不这样,以为不遵法度,随意发挥,就可以写出好作品,这其实是一种“浮薄浅近”的书风,是没有多少艺术性可言的。

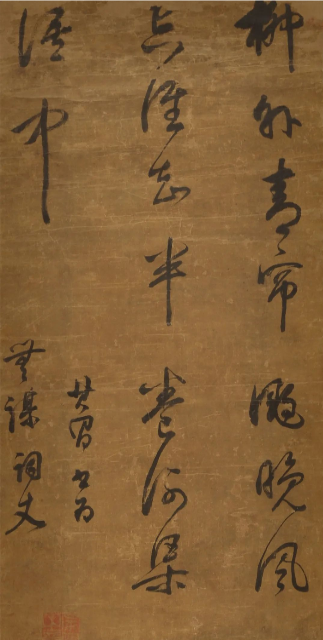

【清】邓石如 桃花庵 右侧为徐悲鸿题跋

这篇跋文中,徐悲鸿对碑学大家邓石如书法的赞誉也是非常之高,而对于同是碑学大家的包世臣的书作,则进行了具体的分析,一方面肯定他继承和发扬了邓石如高明的布局方法,同时指出了他所津津乐道的执笔法的偏颇和他在书写中所表现出的不足。正是基于这样的研判,徐悲鸿在他收藏的邓石如“桃花庵”三字横幅上欣然题写“悲鸿所藏法书神品第一,廿五年冬桂林收得”,并加盖了“悲鸿生命”“八十七神仙同居”“悲鸿欢喜赞叹欣赏之章”三枚自己最重要的收藏印章。

叶喆民回忆说,徐悲鸿平时在故居客厅内悬挂了一幅摩崖隶书《汉杨淮表纪》的整张拓片,时时欣赏。先生在病重期间,床头桌上仍放着一本《散氏盘铭》放大影印本,这幅拓本是他平时最喜临摹的。而且徐先生在中年流居海外的情况下,仍然研习魏碑没有间断。所以,徐悲鸿对于高古时期的钟鼎文字和汉魏六朝字体的酷好已达到“坐卧与共、患难不失”的程度。但徐悲鸿在鉴赏商代甲骨、西周金文与汉魏碑志、摩崖字体的同时,也重视临摹唐宋墨迹、阁帖及名人草书。他曾对叶喆民说过“倪元璐字格调最高”“王铎草书是怀素后第一人”,在居所内挂满王铎墨迹十余幅以供观赏。

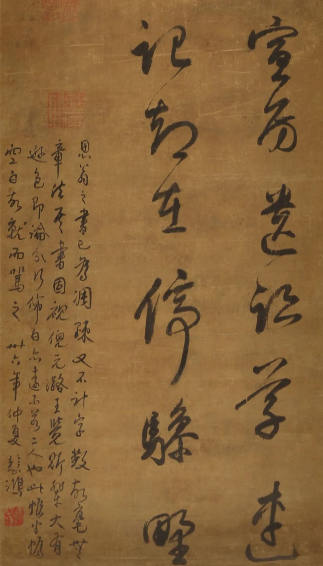

【明】董其昌 书法 左下为徐悲鸿题跋

徐悲鸿曾多次著文,批判董其昌绘画理论对明代以后的中国绘画产生的不良影响,徐悲鸿在其收藏的一件董其昌的书法作品上题写跋文,更是直抒胸臆,表达了他对董其昌书法的不满。他写道:“思翁之书已为凋疏,又不计字数,故毫无章法。所书固视倪元璐、王觉斯辈大有逊色,即论分行布白亦远不如二人也……”在自己收藏的作品上表达对作者的批判,这在收藏家当中应该是极为罕见的。而这种艺术批判精神,却正是徐悲鸿平生进行艺术创作和艺术品鉴时所秉持的一贯态度。同样的,徐悲鸿在《全椒积玉桥刻字》跋文里,也曾批评过何绍基:“今号称善书之何子贞,学《张黑女碑》,才学数字,至于汗流浃背。其乖如此,误人如此,安得不去道日远乎?”这也就是他之前在跋文中所说的见解,即书法贵在天真,不要去讲求一些表面功夫,而偏离了书法创作的正道。同时阐释了书法艺术“贵在天真”与“极意经营”之间的辩证关系。

徐悲鸿在这些书法藏品上的题跋基于他广博的艺术视野和艺术探索,研读这些题跋,再欣赏他的书法艺术,令人回味再三。